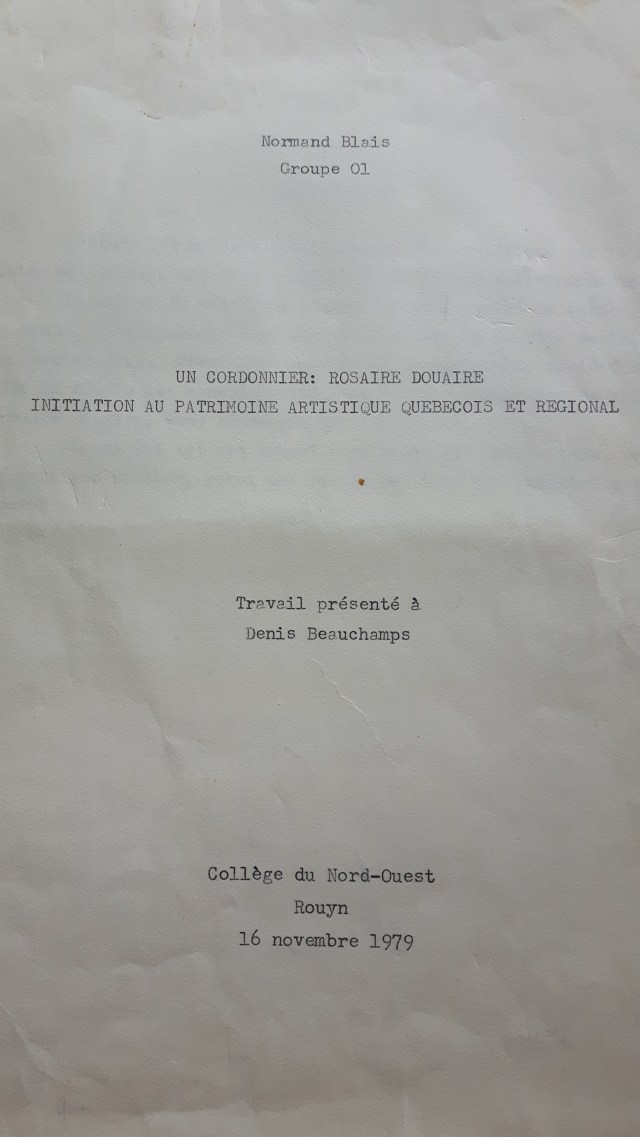

J’ai retrouvé un texte écrit en 1979 par un certain Normand Blais, alors étudiant au collège du Nord-Ouest à Rouyn. Ce texte porte sur le métier que mon grand-père exerçait, i.e. le métier de cordonnier. C’est un travail académique qui a son intérêt, je me permets de le reproduire ici en entier. On se rend compte qu’un cordonnier avait un rôle fort important à l’époque de la colonisation, et surtout avant la mécanisation des travaux de la ferme.

INTRODUCTION

L’étude des métiers traditionnels nous renseigne sur le genre de vie sociale que l’on y vivait à une époque correspondante. L’analyse du métier de cordonnier nous permet de cerner, ou du moins, de visualiser dans une certaine mesure le rôle social que ce dernier joue. C’est donc pour mieux comprendre la société que l’on en étudie les constituantes. Un modeste cordonnier de village, Rosaire Douaire, nous renseigne sur son métier.

Voyons qui est cet homme? D’où vient-il? Que fait-il, enfermé dans son atelier, parmi des outils que l’on ne rencontre pas ailleurs?

BIOGRAPHIE

A. Qui est-il?

Rosaire Douaire est né le 8 novembre 1905 à Lorrainville, petit village du Témiscamingue. Son père, Isaïe Douaire, et sa mère, Florida Lambert, habitaient Saint-Didas, une petite localité près de Joliette. Son père était cultivateur de son métier, il a travaillé une bonne partie de sa vie sur une terre de roche. Comme plusieurs l’ont fait à cette époque, Isaïe s’exila vers les Etats-Unis, où lui et sa femme eurent deux enfants pendant les six ans qu’ils restèrent là-bas.

Les parents de Rosaire parvinrent à amasser, de peine et de misère, la somme de$100.00 et décidèrent de revenir a Saint-Didas avec l’intention de s’installer au Lac Saint-Jean. Peu à peu, le Témiscamingue commençait à les intéresser et décidèrent enfin de venir s’y installer.

À son arrivée au Témiscamingue, Isaïe et sa famille durent faire face aux nombreux problèmes que posent les débuts de la colonisation. Rosaire fit ses études à Lorrainville jusqu’à l’age de douze ans. Après quoi, il alla étudier deux ans au Collège Sacré-Coeur de Sudbury. À cause des rhumatismes de son père, Rosaire dût abandonner ses études pour donner un coup de main à la ferme. A l’âge de 19 ans, il travaillait dans les chantiers de bûcherons pour aider à la survivance de la famille.

Rosaire avait déjà commencé, depuis l’age de 16 ans, à s’initier au métier de cordonnier; il voulait un passe-temps, il en fit sa vie.

B. Apprentissage

C’est un certain monsieur Hamest qui initia Rosaire au métier de cordonnier. À l’époque, il n’y avait pas de moulins pour coudre on achetait le cuir chez le tanneur puis on l’installait sur des montures et on faisait des souliers.

LA CORDONNERIE

A. Son érection

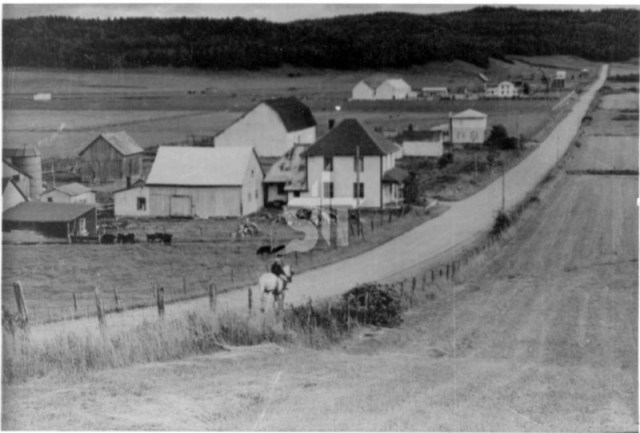

A l’âge de 23 ans, Rosaire vint s’ installer Béarn qui est une petite municipalité voisine de Lorrainville. Il voulait s’établir sur une ferme et, éventuellement, y fonder une famille. L’année suivante, il se marie avec une fille de la place qui répondait au nom de Pauline Morin. À cette époque, la cordonnerie n’existait pas; elle ne viendra qu’une dizaine d’années plus tard. Rosaire se contentait de réparer les souliers et vêtements de la famille avec l’aide d’un moulin qu’il avait installé dans sa cave. De plus, ses connaissances dans ce domaine lui apportèrent beaucoup d’aide pour la réparation de selles et de harnais; car cette époque les travaux de la ferme s’effectuaient grâce aux chevaux.

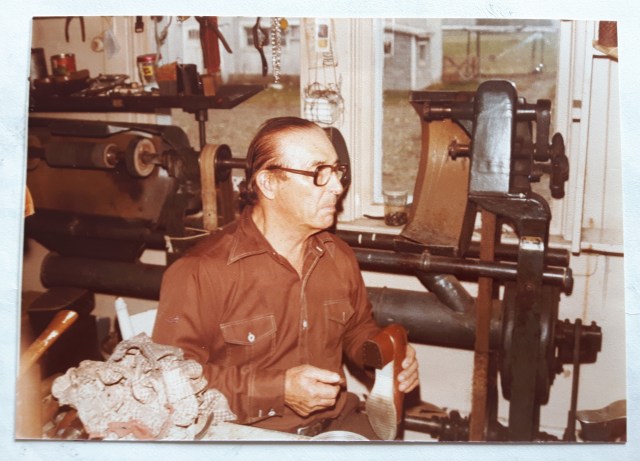

Peu à peu, les parents proches et les amis vinrent faire effectuer de petits travaux de sellerie et de cordonnerie par monsieur Douaire. De fil en aiguille, tous les habitants de la paroisse apportèrent chez monsieur Douaire, tout ce qui était de cuir et qui avait besoin de réparations. Rosaire décida donc d’annexer un petit atelier à sa maison afin de faciliter ses travaux et ses rapports avec la clientèle. Aujourd’hui, tout le monde de la paroisse de Béarn connait Rosaire Douaire et vient, un jour ou l’autre, à, sa boutique qui a su garder un cachet pittoresque.

B. Son rôle

Alors qu’aujourd’hui nous vivons dans une société « de jeter après usage », il fût un temps où la cordonnerie jouait un rôle social primordial. Tous les travaux de la ferme, ainsi que les travaux forestiers se faisaient l’aide de la force animale. Monsieur Douaire raconte qu’un hiver, il y avait 57 attelages complets qui attendaient sur son perron pour se faire réparer.

Les habitants de la paroisse se chaussaient chez le cordonnier; il n’était pas question de mode, on portait des « souliers de boeufs », qui étaient confortables et fonctionnels. Aujourd’hui les modes changent et les gens ne prévoient pas acheter une paire de souliers pour 20 ans.

D’ailleurs son atelier est à vendre. Il dit que ça ne vaut plus la peine de réparer des souliers à cause du prix exorbitant du cuir ($3.70/pi2) et des morceaux de machines qui coûtent une fortune .

LES OUTILS ET MATÉRIAUX

A. Outils d’antan et modernes

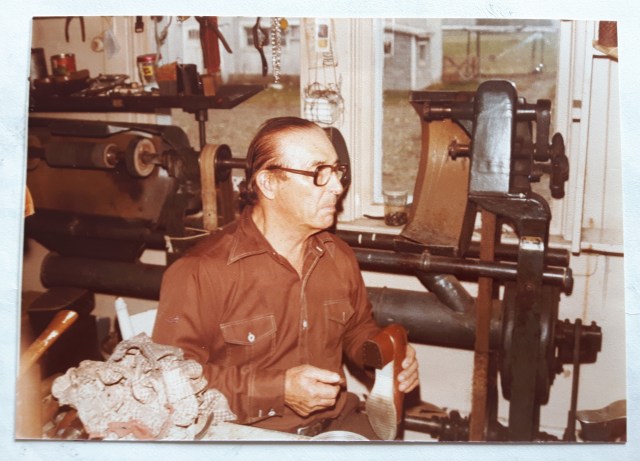

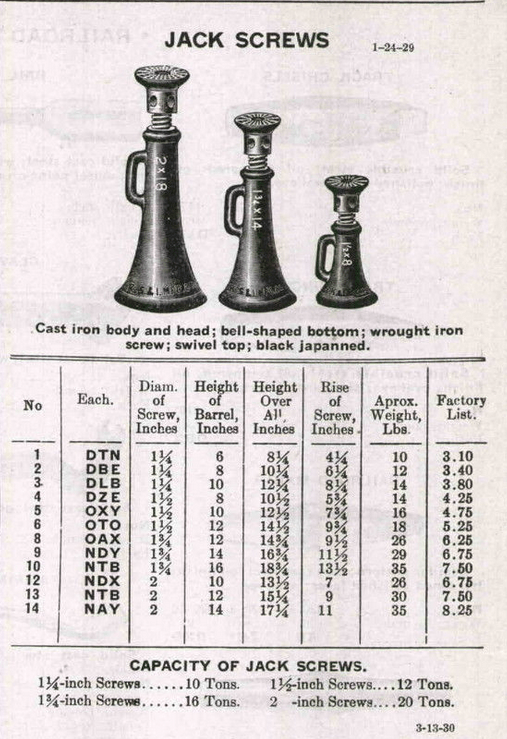

L’outil principal du cordonnier, c’est le moulin. Monsieur Douaire préfère de loin le moulin à pédales qui permet un meilleur contrôle de la vitesse d’exécution.

Ce moulin date de 1942.

Sur la page suivante, nous apercevons un moulin spécial pour coudre les semelles de souliers. I’usage de cet instrument demande une certaine force physique, car on doit pousser fortement sur le soulier pour permettre une bonne prise de l’aiguille sur la semelle.

Ce qui frappe le plus, parmi les outils du cordonnier, la panoplie de marteaux que l’on y rencontre. De formes variées,ils permettent d atteindre les endroits les plus inaccessibles à l’intérieur du soulier.

La photo suivante montre un instrument pour couper le cuir.

À remarquer la quantité de brosses qui servent à polir, à lustrer ou à nettoyer le soulier.

B. Cuirs et synthétiques

Face au marché actuel des produits synthétiques, le cuir devient presque du luxe. Les grandes industries de la chaussure de concert avec les producteurs de produits synthétiques ont envahi le marché de la chaussure. L’acheteur moyen se laisse facilement leurrer par l’aspect esthétique qu’il valorise aux dépens de la qualité et de la durabilité.

Les marchands de cuir tirent le maximum de la peau d’une bête; ils n’agissent qu’en fonction de la rentabilité et du profit. Le cuir vendu au cordonnier et aux industries de la chaussure est souvent très mince et n’offre pas les qualités du cuir d’antan.

Comme on dit « Autre temps, autres mœurs ». La vie rude de nos aïeuls exigeait des souliers forts et durables, donc, un cuir solide et épais. Le confort de la vie moderne a porté l’accent sur l’esthétique et l’imagination artistique.

Le métier de cordonnier doit s’adapter aux exigences de la société moderne. D’ailleurs monsieur Douaire constate que les colles pour le cuir n’offrent pas un rendement adéquat lorsqu’il s’agit de les appliquer sur des synthétiques.